Introdução

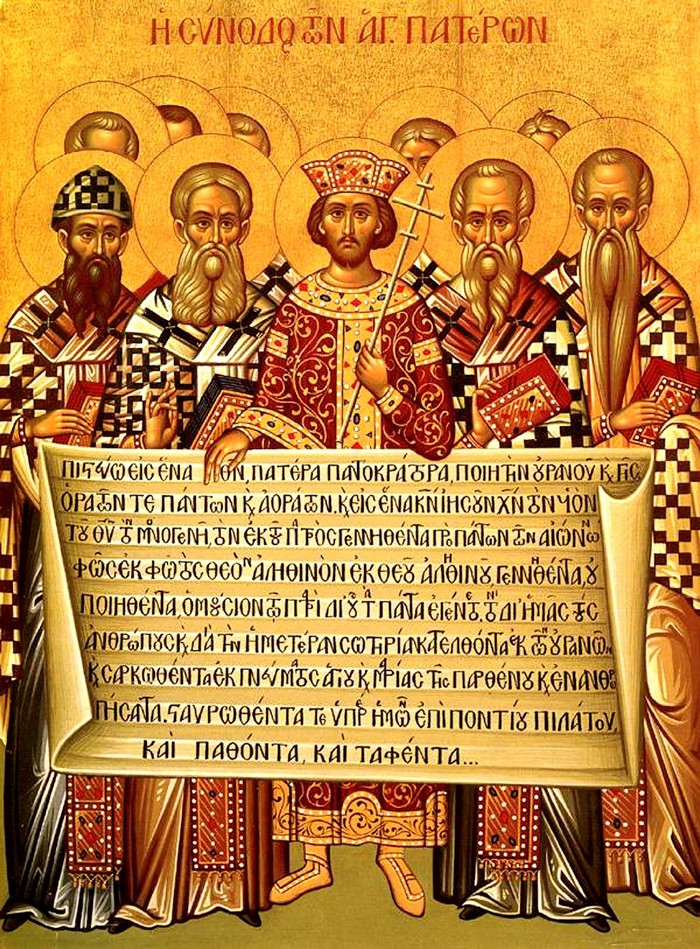

No limiar simbólico assinalado pelos 1700 anos do Concílio de Niceia, que decorreu de 20 de maio a 25 de julho de 325, impõe-se uma reflexão profunda sobre este marco de elevada relevância para a história espiritual da humanidade.

O Concílio de Niceia é um dos limiares espirituais mais cruciais da história — um momento em que a sabedoria viva e experiencial do cristianismo primitivo encontrou as forças cristalizadoras da institucionalização dogmática.

Este acontecimento marcante representa muito mais do que uma mera disputa teológica; assinala uma transição fundamental na relação da humanidade com o conhecimento do Sagrado.

Para compreendermos verdadeiramente o significado multidimensional deste concílio, incluindo a sua dimensão esotérica, devemos mergulhar nas correntes subterrâneas do cristianismo primitivo, onde encontramos não apenas a religião institucional que chegou até aos nossos dias, mas uma riquíssima tapeçaria de caminhos iniciáticos, escolas mistéricas e tradições místicas que constituíam o que muitos estudiosos contemporâneos designam como "cristianismo esotérico" ou "cristianismo iniciático".

Este ensaio propõe-se explorar o Concílio de Niceia a partir de uma perspectiva nem sempre devidamente considerada: a do esoterismo cristão e das tradições místicas que foram progressivamente marginalizadas após este evento crucial.

Não se trata de uma negação da importância do cristianismo ortodoxo, mas de um esforço para restabelecer o equilíbrio numa narrativa histórica que, durante demasiado tempo, menosprezou as vozes alternativas que floresceram nos primeiros séculos da era cristã.

O que se passou em Niceia reverbera pelos corredores do tempo, influenciando não apenas a expressão exterior do cristianismo, mas também as correntes ocultas da sabedoria espiritual que fluiriam sob a superfície da religiosidade ortodoxa durante séculos.

As decisões ali tomadas determinariam quais os aspetos dos ensinamentos de Jesus, o Cristo, permaneceriam na luz do sol da expressão pública e quais que se retirariam para as catacumbas da preservação da sabedoria esotérica.

A tapeçaria pluralista do cristianismo primitivo

Para compreender o significado esotérico do Concílio de Niceia, devemos primeiro apreender a rica pluralidade que caracterizava o cristianismo primitivo.

O movimento inspirado por Jesus não constituía uma realidade monolítica, mas antes um mosaico vibrante e diverso de perspectivas espirituais.

Jesus foi o inspirador de uma comunidade espiritual de mulheres e homens que, movidos por um profundo anseio de transcendência e justiça, se congregaram para viver a experiência do Espírito de Deus e do seu Reino.

Esta comunidade original distinguia-se pela sua configuração profundamente inclusiva e igualitária. Nesse âmbito, homens e mulheres partilhavam responsabilidades, carismas e ministérios em pé de igualdade, num modelo que importa recordar, valorizar e recuperar na plenitude do seu significado original.

O movimento de Jesus, de onde emergiu o cristianismo primitivo, não se erguia como uma estrutura dogmática rígida, mas como uma realidade viva, plural e dinâmica.

Ao mesmo tempo que acolhia a matriz espiritual e ética da tradição judaica especialmente nas suas correntes mais místicas e proféticas, refletia também influências das filosofias estoica e cínica, bem como das correntes mistéricas da Antiguidade, num diálogo vivo entre culturas e cosmovisões.

As primeiras comunidades cristãs eram movidas por uma esperança apocalíptica: aguardavam a irrupção iminente do Reino de Deus no mundo, acompanhada pela renovação de todas as coisas.

Organizadas de forma carismática e democrática, essas comunidades reconheciam e celebravam a diversidade de dons espirituais e de ministérios, promovendo a igualdade substancial entre os seus membros, independentemente do género, da condição social ou da origem étnica.

Nesta fase embrionária do cristianismo, o protagonismo das mulheres - como profetisas, líderes comunitárias e anunciadoras da Palavra - constitui um testemunho eloquente da dignidade partilhada no seio da nova comunidade em nome do Espírito Divino.

A fé das primeiras comunidades estava centrada no Divino, Uno e Absoluto — a Realidade Última do Universo, da Vida e do Amor —, a quem Jesus chamava ternamente Abba.

A relação de Jesus com Deus era vista como o paradigma de intimidade espiritual e de entrega total. A elevação de Jesus à direita de Deus, tal como descrito nas Escrituras, era compreendida como o reconhecimento da sua fidelidade, da sua missão e da sua identidade messiânica.

A cristologia dessas comunidades era profundamente teocêntrica: Jesus, o Cristo, era a expressão luminosa da Sabedoria Divina, que se manifesta na história através de seres humanos iluminados e transformadores, como os profetas de Israel.

A diversidade interna do cristianismo primitivo tem sido amplamente documentada por estudiosos como António Piñero e pode ser sintetizada em três grandes correntes.

A primeira grande corrente era constituída pelos judeu-cristãos, sucessores diretos dos primeiros discípulos de Jesus, que destacavam a sua humanidade plena — filho de Maria e José, descendente do rei David, o Messias, o enviado de Deus junto do povo de Israel e da humanidade em geral.

A segunda corrente era formada sobretudo pelos denominados cristãos proto-ortodoxos, geralmente oriundos do mundo pagão. Aderiam à fé cristã com base numa interpretação tendencialmente literalista dos ensinamentos de Paulo de Tarso, mais conhecido como São Paulo, e dos seus seguidores. A sua crença distintiva fundamental consistia na ideia de que Jesus aceitara a sua própria morte, decidida por Deus, como um sacrifício necessário para expiar os pecados contra Deus — não somente do povo judeu, mas da humanidade no seu todo. Tendiam a valorizar a divindade de Jesus em detrimento da sua humanidade. Esta corrente era a mais forte e a melhor organizada, tendo prevalecido nos séculos seguintes. A designação proto-ortodoxos, usada por diversos autores, aplica-se pelo facto de a ortodoxia apenas ter sido definida como tal nos concílios dos séculos IV e V, altura em que as demais correntes foram consideradas heterodoxas ou heréticas.

A terceira grande corrente era formada pelos cristãos gnósticos, de origem judaica ou pagã que professavam um conhecimento espiritual interior (gnose), acreditando que a salvação plena se alcançava mediante uma revelação intuitiva e da superação do mundo material, considerado ilusório ou imperfeito.

Nos primeiros três séculos da nossa era comum, o cristianismo experimentou um crescimento significativo por todo o mundo mediterrânico sob domínio romano, tendo-se igualmente expandido para o Oriente ao longo da Rota da Seda, estabelecendo comunidades na Mesopotâmia, Arménia, Pérsia e Índia. As ideias cristãs difundiram-se também para o Sul, alcançando países como a Núbia e a Etiópia.

A corrente gnóstica: sabedoria oriental em vestes ocidentais

A corrente gnóstica do cristianismo primitivo merece particular atenção no nosso exame esotérico, pois representa uma profunda corrente de conhecimento místico que viria posteriormente a influenciar numerosas tradições espirituais.

Segundo Elaine Pagels, várias características distintivas separavam os cristãos gnósticos dos seus homólogos proto-ortodoxos:

Primeiro, enquanto os cristãos proto-ortodoxos enfatizavam a separação entre Deus e a humanidade, vendo Deus como absolutamente transcendente e outro, os gnósticos sustentavam que o autoconhecimento é conhecimento divino — que a centelha de divindade habita dentro da alma humana.

Segundo, o Jesus dos manuscritos gnósticos fala principalmente de ilusão e iluminação, em vez de pecado e expiação como enfatizado no Novo Testamento canónico.

Terceiro, os crentes proto-ortodoxos consideravam Jesus o Filho de Deus único e exclusivo, separado do resto da humanidade que veio salvar. Os gnósticos, no entanto, viam Jesus como um guia ou mestre espiritual que abre acesso ao conhecimento espiritual. Quando o discípulo alcança a iluminação, torna-se igual ao mestre.

Para os cristãos gnósticos, mensageiros espirituais como Jesus visavam curar a humanidade da ignorância através do acesso à gnose ou conhecimento espiritual. Este ensinamento, baseado na identidade entre o Divino e o humano, focando na ilusão e na iluminação, e concebendo Jesus como um guia espiritual, ressoa claramente com conceitos espirituais budistas e hindus.

Elaine Pagels nota que budistas estiveram em contacto com os cristãos de Tomé (aqueles que conheciam e usavam escritos como o Evangelho de Tomé) no sul da Índia. Durante o período de florescimento do gnosticismo (60-200 d.C.), as rotas comerciais entre o mundo greco-romano e o Extremo Oriente estavam abertas, e a presença de missionários budistas era notável em Alexandria — a grande metrópole egípcia que servia como a principal ponte entre o Ocidente e o Oriente. Hipólito, um cristão de língua grega que viveu em Roma durante a primeira metade do terceiro século, fala dos brâmanes indianos e nota a sua influência nas fontes gnósticas.

Os gnósticos reconheciam que há uma Divindade absoluta, transcendental, eterna, infinita, ilimitada e inefável, da qual emana a pluralidade de tudo o que existe. Essa Divindade está para além da conceptualização humana, sendo designada nos textos gnósticos como "o Abismo", "o Silêncio", ou "o Inefável".

Na perspectiva dos gnósticos, a Divindade absoluta não interfere diretamente com o mundo material, considerado imperfeito. O sofrimento e outras imperfeições do mundo material não emanam da Divindade suprema, mas de entidades inferiores, denominadas como arcontes.

O gnosticismo, sobretudo as suas linhagens valentiniana e setiana, reconhecia uma visão triádica do Divino, que diferia da fórmula trinitária estabelecida em Niceia.

Diversos estudiosos do gnosticismo como Stephan Hoeller e Elaine Pagels identificam nos textos gnósticos uma estrutura triádica baseada numa perspectiva emanacionista.

Segundo Hoeller, a tríade gnóstica compreende: o Deus Inefável (Bythos/Abismo, a Profundidade, o Propator, o Primeiro Pai); a Ennoia/Barbelo (o Pensamento Divino, a Máe/Pai, a Mãe Divina); o Cristo Cósmico.

Esta configuração, argumenta Pagels, reflete uma compreensão mais sofisticada da Divindade como processo dinâmico que se desdobra em sucessivas emanações, em vez de uma realidade estática.

Conforme salienta Bruce J. MacLennan, o gnosticismo distingue entre o veículo (Jesus) e o princípio divino (Cristo) que nele se manifestava plenamente. Esta distinção permite aos gnósticos honrar o Jesus histórico enquanto reconhecem o Cristo como um princípio universal acessível a todos os seres humanos através da iniciação espiritual.

Para os gnósticos, a salvação não vem pela fé numa redenção externa, mas pelo reconhecimento da centelha divina interior.

O gnosticismo valoriza o conceito dos Homens Divinos (Theios Aner em grego), que constitui um dos pilares fundamentais das tradições mistéricas do mundo antigo. Esse conceito oferece uma visão da divindade como a realidade mais essencial do próprio ser humano, realizada através de processos de transformação interior. Esta tradição ensina-nos que a deificação é o destino fundamental de toda a humanidade.

O caminho para Niceia: da perseguição ao favor imperial

Os primeiros três séculos do cristianismo foram caracterizados pelo desenvolvimento do pensamento teológico, particularmente acerca da pessoa de Jesus e da sua relação com Deus. A maioria dos pensadores cristãos deste período aderiu claramente à fé na unidade de Deus, sempre subordinando Jesus, o Cristo histórico, ao Deus uno. Contudo, outros pensadores cristãos começaram a trabalhar com a ideia da natureza divina de Jesus e da sua identificação com a Divindade.

Durante este período, as divergências permaneceram relativamente localizadas, em grande parte devido às perseguições pelo Império Romano, que se intensificaram à medida que o número e a influência dos cristãos aumentavam. Originalmente de caráter local ou regional, as perseguições tornaram-se generalizadas durante os reinados dos imperadores Décio (249-251), Valeriano (253-260) e Diocleciano (284-305).

Ocorreu uma reviravolta dramática quando, na guerra civil subsequente à abdicação de Diocleciano, Constantino eliminou um a um os seus rivais na parte ocidental do Império e aliou-se aos cristãos. Em 313, juntamente com Licínio, o novo senhor do Oriente, promulgou o Édito de Milão, que reconheceu a liberdade religiosa para todos os cidadãos do Império. Inicialmente, todas as religiões existentes no Império estavam em igualdade de circunstâncias, mas o equilíbrio seria rapidamente quebrado a favor do cristianismo.

Com o reconhecimento da liberdade religiosa por parte do Império, as diferenças teológicas entre cristãos finalmente vieram à tona. Formaram-se dois grandes grupos: os que afirmavam que o Filho havia sido criado por Deus no princípio e, portanto, não podia identificar-se com Ele (reunidos em torno de Ário), e os que sustentavam que o Filho era consubstancial (homoousios) com o Pai (liderados pelo bispo Alexandre de Alexandria e especialmente pelo seu sucessor, Atanásio).

Como senhor único do Império após a sua vitória sobre Licínio em 324, Constantino convocou todos os bispos do Império para um concílio no seu palácio em Niceia no ano seguinte.

A relevância do Concílio de Niceia

O que ocorreu em Niceia representa uma profunda mudança na orientação espiritual — um momento em que a dimensão interior e experiencial da fé cristã começou a ser ofuscada por formulações doutrinais exteriores. A declaração do Concílio de que Jesus era homoousios (da mesma substância ou essência) que o Pai — estabelecendo plena igualdade entre Pai e Filho — não foi meramente uma posição teológica, mas um divisor de águas de elevada relevância.

O próprio imperador Constantino propôs o credo, que todos os bispos presentes ratificaram, à exceção de dois — exilados juntamente com Ário. Importa notar que muitos bispos não estiveram presentes, incluindo o de Roma, que foi representado por dois presbíteros.

Do ponto de vista esotérico, o desfecho de Niceia assenta num mal-entendido fundamental: a falha em distinguir Jesus e Cristo como realidades distintas, não como entidade única. Na compreensão mística, Cristo é a Luz Divina que permeia toda a existência. Jesus acolheu plenamente a Consciência Crística, mas não é o Cristo Cósmico.

A Consciência Crística infundiu-se em Jesus, tornando-o Jesus, o Cristo, assim como em outros grandes mestres espirituais da humanidade — e também em todos nós, a quem é concedida a oportunidade de manifestá-la.

Este princípio cósmico manifesta se num ser humano preparado para o receber, como sucedeu com Jesus. Por outro lado, nenhum ser humano, por excecional que seja, pode ser a única manifestação do Divino.

O Concílio de Niceia, convocado por iniciativa de Constantino, é frequentemente recordado pelo estabelecimento da doutrina cristológica que afirmou a consubstancialidade do Filho com o Pai.

Contudo, o Concílio desempenhou igualmente papel de primordial relevância em domínios tão diversos como o calendário litúrgico, a consolidação do cânone bíblico e a disciplina eclesiástica, modelando profundamente a configuração do cristianismo ao longo dos séculos.

No calendário litúrgico, Niceia fixou uma data única para a celebração da Páscoa em todas as comunidades cristãs. Até então, havia diversidade de datas de celebração da Páscoa, havendo inclusivamente comunidades que que seguiam o calendário judaico. O Concílio adotou o critério de celebrar a Páscoa no primeiro domingo após a primeira lua cheia que se seguisse ao equinócio da primavera, harmonizando a tradição pascal com os ciclos solar e lunar.

Associada a esta decisão, Niceia sancionou também a centralidade do domingo como dia sagrado da semana cristã. Embora o sábado judaico continuasse a ser venerado por algumas comunidades, passou a vigorar o domingo, em honra da Ressurreição e como dia dedicado simbolicamente ao Sol Invencível, numa alusão ao culto solar promovido por Constantino. Esta transição consolidou o caráter distintivo do culto cristão e reforçou a identidade litúrgica cristã face a tradições anteriores.

No que toca ao cânone bíblico, embora Niceia não tenha aprovado uma lista oficial de livros sagrados, a sua autoridade eclesial criou um ambiente propício ao reconhecimento de um conjunto uniforme de Escrituras. A discussão teológica sobre a relação de Jesus com o Divino suscitou a necessidade de textos autorizados para sustentar as definições doutrinais. As autoridades eclesiásticas passaram, então, a valorizar os escritos que testemunhavam unanimemente a fé adotada em Niceia e nos concílios posteriores, enquanto outros textos cristãos foram progressivamente marginalizados.

Em matéria de disciplina clerical, o Concílio instituiu que os clérigos, uma vez ordenados, não deveriam contrair matrimónio.

As consequências: triunfo exotérico e retirada esotérica

As consequências do Concílio de Niceia e da sua fórmula dogmática, posteriormente reafirmada pelos concílios ecuménicos posteriores, foram enormes tanto para o cristianismo como para a humanidade.

A fé deixou de ser vista como uma relação de confiança e entrega ao Divino, passando a ser encarada como adesão incondicional a um conjunto de dogmas doutrinários cada vez mais complexos. Os judeo-cristãos, os gnósticos e todos os demais cristãos que não compartilhavam esta visão dogmática foram excluídos e perseguidos. Para os judeus, e posteriormente para os muçulmanos e os seguidores de outras tradições espirituais, a fórmula dogmática definida em Niceia permaneceu incompreensível.

Na perspetiva do cristianismo místico, a decisão de Niceia representou não simplesmente uma posição teológica, mas uma reorientação fundamental da consciência espiritual da humanidade. Em vez de enfatizar a experiência viva e transformadora do Cristo interior — a realidade mística de que Cristo está em nós— o cristianismo institucional concentrou-se cada vez mais no assentimento a declarações dogmáticas sobre a natureza de Cristo.

A tradição esotérica sustenta que esta mudança alterou fundamentalmente a trajetória do cristianismo. Enquanto a religiosidade exotérica crescia em poder político e força institucional, as dimensões mais místicas e iniciáticas dos ensinamentos de Jesus retraíram-se para várias correntes ocultas de transmissão.

Como observa António de Macedo, os cristãos gnósticos lançaram os fundamentos de uma escola iniciática de mistérios cristãos, com vastas repercussões históricas e sociológicas, ramificando-se ao longo de toda a Idade Média, do Renascimento e da modernidade, segundo escolas, tradições e correntes tão diversas.

Estas incluem o maniqueísmo, o hermetismo neo-alexandrino, o catarismo, o templarismo, a filosofia oculta de Agrippa, o trovadorismo iniciático, a cabala cristã, a teosofia cristã dos séculos XIV a XVIII (Eckhart, Nicolau de Cusa, Paracelso, Giordano Bruno, Jacob Böhme, Johann Georg Gichtel, Emanuel Swedenborg, Karl von Eckhartshausen, etc.), o rosacrucianismo, a maçonaria, o neo-ocultismo novecentista, a teosofia de Helena Blavatsky e as correntes dela derivadas, entre outras, sem falar na variedade imensa de todos os movimentos e sub-movimentos New Age.

O Cristo Cósmico: uma compreensão esotérica

Central para o cristianismo esotérico é o conceito do Cristo Cósmico — o Logos universal ou a Sabedoria Divina que transcende limitações históricas e dogmáticas. Esta compreensão vê Cristo não como uma pessoa, mas como um princípio cósmico, o princípio divino que se manifesta em toda a criação. Jesus incorporou plenamente este princípio Cristico, mas o Cristo não se limita apenas a Jesus.

Este entendimento foi preconizado por muitos pensadores cristãos dos primeiros séculos, como Basílides, Teódoto, Valentim, Ptolomeu, Orígenes e Clemente de Alexandria, bem como por pensadores cristãos contemporêneso, como Matthew Fox, Raimon Panikkar e Richard Rohr.

Como Matthew Fox expressa, a realidade Cristo é o padrão que conecta todos os seres uns aos outros e à Fonte Divina. Jesus revelou este padrão através da sua vida, mensagem, morte e ressurreição, mas o padrão em si é universal e eternamente acessível a todos os que buscam iluminação interior.

Desta perspetiva, a identificação exclusiva do Cristo com o Jesus histórico pelo Concílio de Niceia e pelos concílios subsequentes representou um profundo estreitamento da visão espiritual — um confinamento da sabedoria cósmica à particularidade histórica. A tradição esotérica sustenta que embora Jesus tenha incorporado perfeitamente o Cristo, o princípio Cristo em si é o Logos Universal que ilumina todo o ser humano.

A preservação da sabedoria: linhagens esotéricas após Niceia

Após o Concílio de Niceia, à medida que o cristianismo ortodoxo se alinhava cada vez mais com os poderes mundanos instituídos, as dimensões mais místicas do ensinamento cristão encontraram refúgio em várias linhagens e tradições esotéricas. Estas correntes preservaram a compreensão de Cristo como uma realidade interior a ser realizada através da prática espiritual, em vez de um salvador externo a ser adorado.

Estas linhagens incluíram:

- Os Padres e Mães do Deserto: Místicos cristãos que se retiraram para o deserto do Egito, de Israel, da Palestina e da Síria, desenvolvendo práticas contemplativas focadas na transformação interior.

- O Misticismo Cristão Oriental: Particularmente na tradição bizantina, onde pensadores como Pseudo-Dionísio, o Areopagita, mantiveram abordagens apofáticas do Divino.

- Os Movimentos Gnósticos: Apesar das perseguições, os ensinamentos gnósticos continuaram a influenciar vários grupos ao longo da história, incluindo os paulicianos, os os bogomilos, os cátaros, e outros movimentos medievais e modernos.

- O Hermetismo: A tradição hermética, com sua ênfase na correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo, preservou elementos importantes do cristianismo esotérico.

- A Cabala Cristã: A partir do Renascimento, místicos cristãos incorporaram ensinamentos cabalísticos, vendo neles confirmações do significado universal de Cristo.

- As Ordens Esotéricas: Várias ordens iniciáticas, dos cavaleiros templários aos movimentos rosacruzes e maçónicos, preservaram aspetos do esoterismo cristão.

- O Unitarismo: Durante muito tempo na penumbra, devido à intolerância do cristianismo institucional, ressurgiu publicamente no contexto da Reforma Protestante. Ao longo do século XX, o unitarismo, sobretudo nos países anglo-saxónicos, deixou progressivamente de ser uma confissão religiosa exclusivamente cristã para se converter progressivamente numa espiritualidade cada vez mais multiconfessional e pluralista.

Estas tradições sustentam que o verdadeiro cristianismo não assenta, primordialmente, em crenças dogmáticas, mas sim num despertar espiritual — na realização da unidade essencial com o Divino, por meio do Cristo interior.

A perda da sabedoria feminina

Outra perspetiva esotérica significativa sobre o Concílio de Niceia diz respeito ao eclipse gradual dos princípios espirituais femininos dentro do cristianismo institucional.

Antes de Niceia, muitas comunidades cristãs honravam o Divino Feminino em várias formas, incluindo a veneração de Maria, mãe de Jesus, de Maria Madalena como principal discípula de Jesus, apóstola e líder espiritual e o reconhecimento de Sofia (Sabedoria Divina) como um aspeto feminino de Deus.

A formulação nicena da Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo — cada vez mais concebida em termos masculinos — contribuiu para a marginalização dos princípios espirituais femininos. Do ponto de vista esotérico, isto representou um profundo desequilíbrio na espiritualidade cristã, separando a tradição das suas origens mais esotéricas, nas quais princípios divinos masculinos e femininos existiam em harmonia criativa.

Textos gnósticos como os Evangelhos de Filipe e de Maria Madalena preservaram aspetos desta sabedoria feminina.

À medida que o cristianismo institucional estabelecia a sua ortodoxia após Niceia, estas perspetivas foram cada vez mais suprimidas, criando uma ferida espiritual que as tradições esotéricas procuraram curar através da veneração do Divino Feminino em várias formas.

A relevância moderna: recuperar o cristianismo esotérico

Hoje, enquanto o cristianismo institucional enfrenta desafios profundos e muitos buscadores espirituais olham para além dos quadros dogmáticos, as compreensões esotéricas do Concílio de Niceia oferecem perspetivas valiosas para a vida espiritual contemporânea. A recuperação de textos como os manuscritos de Nag Hammadi reabriu questões sobre as dimensões místicas do cristianismo, permitindo aos buscadores espirtituais modernos reconectarem-se com tradições que enfatizam a experiência espiritual direta sobre a conformidade doutrinal.

Desta perspetiva, o Concílio de Niceia representa não um ponto final, mas um ponto de viragem numa narrativa espiritual contínua — uma na qual a tensão entre religião institucional e experiência mística continua a desenrolar-se. A tradição esotérica sugere que a espiritualidade autêntica envolve não a adesão rígida a credos, mas a realização viva da Consciência Crística — a centelha divina que habita em cada coração humano.

Como sugeriu lucidamente Hipátia de Alexandria, a grande filósofa neoplatónica da Antiguidade, as verdades formais são veículos para conduzir a mente humana à contemplação das grandes verdades.

Da mesma forma, podemos dizer que todas as formulações dogmáticas, incluindo as de Niceia, são no melhor dos casos veículos limitados para conduzir a alma à experiência direta da realidade divina.

Esta compreensão transcende fronteiras sectárias, oferecendo terreno comum para o diálogo entre o cristianismo e as outras tradições da sabedoria espiritual da humanidade, quer do Oriente quer do Ocidente. A perspetiva esotérica sugere que, sob as diferenças superficiais entre sistemas religiosos, jazem verdades experienciais comuns sobre a capacidade humana para a realização divina — verdades que apontam para a unidade espiritual além da divisão doutrinal.

Conclusão: para além do véu da história

O Concílio de Niceia, quando observado através da lente do cristianismo esotérico, revela dimensões frequentemente ignoradas pelos relatos históricos convencionais. Para além dos debates teológicos e das manobras políticas, subjaz um profundo drama espiritual, cuja relevância permanece viva para os buscadores de todos os tempos, lugares e culturas.

O que teve lugar em Niceia não foi apenas a resolução de uma disputa doutrinal, mas sim um dos momentos mais decisivos da história espiritual da humanidade. Enquanto o cristianismo exotérico consolidava os seus credos e estruturas hierárquicas, as águas vivas do cristianismo místico continuavam a fluir através de canais discretos de transmissão iniciática, preservando as dimensões ocultas e transformadoras dos ensinamentos de Jesus — reservadas àqueles cuja preparação interior permitia acolhê-las.

As descobertas arqueológicas do século XX, como os manuscritos de Nag Hammadi e do Mar Morto, trouxeram à luz a diversidade teológica e espiritual do cristianismo primitivo. Estas revelações reabilitaram as tradições gnósticas como correntes legítimas do pensamento cristão inicial, portadoras de intuições profundas sobre a experiência espiritual directa e a conexão com a Divindade.

Neste contexto, a revalorização da humanidade de Jesus não representa uma diminuição da sua dignidade espiritual, mas antes a restituição de uma dimensão essencial da sua missão: um Jesus plenamente humano não é menos divino, na medida em que a sua vida e obra manifestam a divindade e o elevado potencial inerente a todos os seres humanos. É um Jesus que é arquétipo, guia e modelo para a realização espiritual interior.

Esta perspetiva favorece a manifestação paradigmática de um ideal universal — a presença do Divino em cada ser.

Com efeito, muitos poderão concordar que o Divino habita em Jesus da mesma forma que, em potência, reside dentro de todos nós. Tal compreensão convida a uma espiritualidade de interiorização e transformação, em vez de mera adesão externa a dogmas estabelecidos.

A confluência, nos nossos dias, entre tradições místicas do Oriente e do Ocidente — favorecida pelos progressos tecnológicos e pela investigação académica comparativa — propicia o surgimento de uma nova síntese espiritual. Esta não requer o abandono precipitado do legado de Niceia e dos concílios subsequentes, mas sim a sua reinterpretação à luz de uma visão mais abrangente, integradora e profunda.

À medida que as fronteiras entre as vertentes esotérica e exotérica da espiritialidade se vão esbatendo, surgem oportunidades inéditas para a integração de ambas as dimensões — honrando simultaneamente a especificidade histórica de Jesus e o significado universal do princípio do Cristo Cósmico.

O Concílio de Niceia, com todas as suas condicionantes históricas, recorda-nos, em última instância, que o mistério de Cristo transcende qualquer tentativa de o encerrar em fórmulas doutrinais. A sua essência continua a manifestar-se onde quer que haja sede de verdade, abertura interior e comunhão com o Divino.

Como se lê nas palavras atribuídas a Jesus no Evangelho de Tomé:

“Eu sou a Luz que está sobre todas as coisas.

Eu sou o Todo: o Todo saiu de Mim e o Todo veio até Mim.

Raschai um pedaço de madeira, e Eu estou lá.

Levanta uma pedra, e encontrar-Me-eis aí.”

Este Cristo universal — a Luz divina que permeia toda a realidade — permanece o mistério central do cristianismo esotérico: um mistério que nunca poderá ser definido em plenitude.

Daniel José Ribeiro de Faria

Bibliografia

Akers, K. (2000). The lost religion of Jesus: Simple living and nonviolence in early Christianity. New York: Lantern Books.

Anacleto, J. M. (2005). Cristo. Lisboa: Centro Lusitano de Unificação Cultural.

Anacleto, J. M. (2008). Alexandria e o conhecimento sagrado. Lisboa: Centro Lusitano de Unificação Cultural.

Anacleto, J. M. (2019). Os ebionitas. Lisboa: Centro Lusitano de Unificação Cultural.

Blavatsky, H. P. (1999). A doutrina secreta. São Paulo: Editora Pensamento.

Blavatsky, H. P. (2022). A chave da teosofia. Lisboa: Edições Minotauro.

Butz, J. J. (2006). Tiago, irmão de Jesus e os ensinamentos perdidos do cristianismo. Lisboa: Editorial Presença.

De Conick, A. D. (2016). The Gnostic New Age: How a countercultural spirituality revolutionized religion from antiquity to today. New York: Columbia University Press.

Fox, M. (1995). A vinda do Cristo cósmico: A cura da Mãe Terra e o surgimento de uma renascença planetária. Rio de Janeiro: Record.

Hoeller, S. A. (2002). Gnosticismo: Nova luz sobre a antiga tradição do conhecimento interior. Wheaton: Quest Books.

Küng, H. (2012). Cristianismo: Essência e história. Lisboa: Temas e Debates / Círculo de Leitores.

Macedo, A. de (2006). Esoterismo da Bíblia. Lisboa: Ésquilo.

Macedo, A. de (2011). Cristianismo iniciático. Lisboa: Ésquilo.

MacLennan, B. J. (2013). The wisdom of Hypatia: Ancient spiritual practices for a more meaningful life. Woodbury, MN: Llewellyn Publications.

Pagels, E. (2004). Os evangelhos gnósticos. Porto: Via Óptima.

Piñero, A. (2007). Jesus: A vida oculta. Lisboa: Ésquilo.

Rohr, R. (2019). O Cristo universal: Como uma realidade esquecida pode mudar tudo o que vemos, esperamos e acreditamos. Lisboa: Farol.

Slavenburg, J. (2012). A herança perdida de Jesus. Lisboa: Marcador.

Vigil, J. M. (2006). Teologia do pluralismo religioso: Para uma leitura pluralista do cristianismo. São Paulo: Paulus.

ARTIGO SUGERIDO

Como tirar o maior proveito das plantas

Venha conhecer as preparações galénicas mais utilizadas no dia-a-dia

Desde sempre, que o homem procurou formas de combater a doença e ...

Ler mais